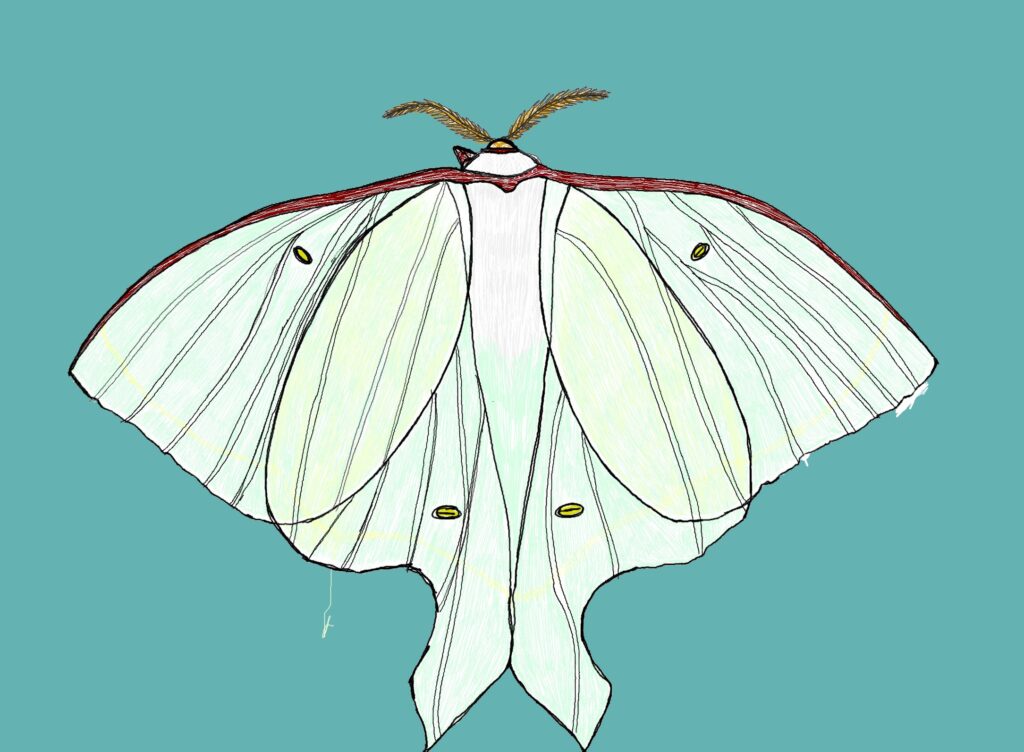

↑オオミズアオ♀

概要

種名:オオミズアオ(大水青)

旧名:ユウガオビョウタン(夕顔瓢箪)

学名:Actias aliena(異邦の女神)、旧学名:Actias artemis(月の女神) ミズアオガ属の学名Actiasは、ギリシャ神話の女神Actaeon由来。

分類:チョウ目・ヤママユガ科

分布:北海道から九州、朝鮮半島、中国、ロシア南東部。平地から高地まで幅広く生息。

開長:80mm~120mm

特徴:体は白く、羽は白に近い薄緑色。雌は後翅の後縁部が折れる。前翅前縁は赤と白の混色。触角は櫛歯状で雄の方が大きく、黄色に近い褐色をしている。前翅、後翅の中央に黄色い楕円形の波紋がある。幼虫は黄緑色で、イラガの幼虫に似ている。

生態

成虫は4月から8月頃、春と夏の2回出現する。8月頃に産み落とされた卵は孵化後蛹まで成長した後そのまま越冬し、4月頃羽化し成虫になる。幼虫は黄緑色の芋虫で、節毎に毛の束が少し出ている。サクラ、ウメ、リンゴ、モミジなどのバラ科、クスノキ科、ブナ科、カバノキ科など幅広い樹木の葉を食べる。成虫の雌は前翅の外様線が曲線、雄は雌の分泌するフェロモンを嗅ぎ取るため、複雑な櫛型の触角をしているなどの違いがある。また、成虫の口は退化し水を飲むこともなく、生殖に必要な機能以外は全て削ぎ落とされており、1週間ほどで死ぬ。

オナガミズアオとの違い

近縁種のオナガミズアオ(学名:Actias gnoma)と非常によく似ているが、オナガミズアオはより体色の青みが強く、触角は緑色、前翅の先端が尖り、波紋は丸く、雌の後翅は滑らかで長い、木の枝などに止まる際は立体的に止まることが多い。また、雄の生殖器が、オオミズアオは先端が分岐しているのに対し、オナガミズアオは鋸歯状で分岐しないなどの違いがある。

オオミズアオ

オオミズアオ 月刊漫画制作-YUKI-3巻掲載「7日目のアオ」無料公開開始

月刊漫画制作-YUKI-3巻掲載「7日目のアオ」無料公開開始 西暦二千二十四年 賀正

西暦二千二十四年 賀正 月刊漫画制作-YUKI-2023年5月号販売開始

月刊漫画制作-YUKI-2023年5月号販売開始 月刊漫画制作-YUKI-1巻6号 各種インディーズサイトで公開開始

月刊漫画制作-YUKI-1巻6号 各種インディーズサイトで公開開始 おかだ至弘新作「One Last Minds」インディーズ連載開始

おかだ至弘新作「One Last Minds」インディーズ連載開始